【文章框架】

本文提出终结贫困的根本途径不在于技术发展,而在与劳动力密集型经济的发展、人力资源开发投入和社会公共福利政策。作者结合对1990~2016年东亚、南亚、撒哈拉以南非洲的贫困率下降情况的分析,指出现金转移支付、移动支付等技术进步催生的途径并非脱贫的根本性措施,“两个半”措施是中国、越南等国迅速脱贫的根本原因。而进入二十一世纪之后,全球贫困形势变得更加多元,返贫问题、社会保险问题、应对突发事件(传染病、自然灾害、战争)不及时问题频发,需要对现有减贫政策进行调整。

【观点摘要】

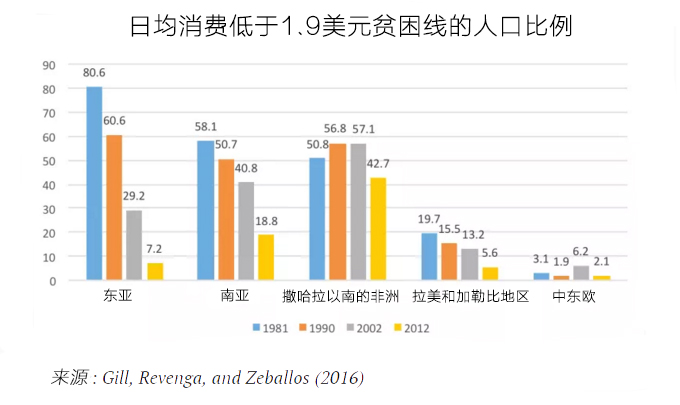

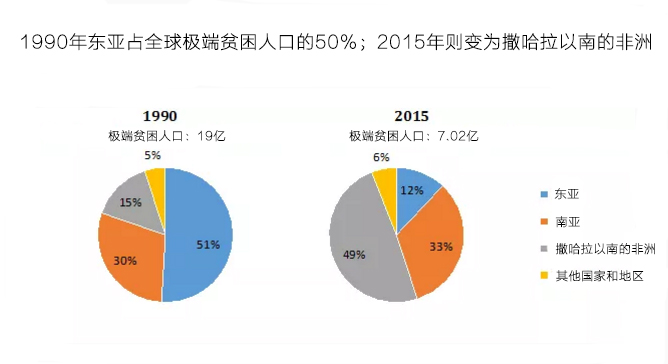

1.1990~2013年间,全球极端贫困人口减少了10亿,这20余年间主流减贫政策如下:①现金支付转移;②提高穷人医疗水平;③移动支付转移;④定期发送短信(号召储蓄、安全性行为、按时服药等)。这很容易让我们将减贫成就归功于上述减贫政策,但是其关联性值得怀疑。

2.作者在制定2030终结极端贫困的蓝图的过程中发现,这些减贫成就的取得不仅仅源于自动取款机、家访及移动支付。他通过对韩国、泰国、马来西亚、中国、印度尼西亚及越南减贫经验的回顾,发现这些国家减贫的速度与2030年实现全球贫困率至3%的速度一致。由此,作者认为当下贫困率依然保持较高水平的国家,如印度、孟加拉、尼日利亚和埃塞俄比亚,应该吸收东亚、东南亚国家减贫的成功经验,采取相同的减贫路径,具体可总结为三个词:经济增长、投资和保险。

3.下图展示了1990年和2012年东亚、南亚及撒哈拉以南非洲贫困率的下降情况。值得注意的是,尽管各地的人口增长率不同,东亚地区贫困人口的绝对数量大幅下降,南亚保持不变,而非洲贫困人口的绝对数量反而上升了。东亚的减贫成就与现金支付转移和智能手机关系不大。

4.作者回顾世界银行发布的1980、1990、2000年的世界发展报告,以寻找促使东亚快速减贫的路径。1980年报告显示韩国与台湾地区的减贫是卓有成效的,主要路径为促进私有部门发展以吸收劳动力、扩大在教育、卫生、计划生育方面的公共投资。由于大部门发展中国家仍为农业主导型经济模式,而有超过一半的穷人生活在农村,因而农业发展成为这一时期最有效的脱贫路径。但是部分国家首脑认为世界银行更偏向对制定计划生育政策的国家,且报告并没有提及社会保障的作用。1990年的报告再次强调东亚减贫路径重要性的同时,表达了对特殊贫困群体的关注——老人、残疾人及偏远地区人群,他们无法从经济发展和人力资源开发中获得益处,社会帮扶则能解决这一问题,它成为90年代减贫政策的重要补充,促使减贫政策发展为经济发展和人力资本为主、社会保险为辅的“两个半”政策。在2000年的报告中,赋权、机会和安全成为减贫的重要途径,但是它们对于减贫的主力国家和地区,如中国和越南,并不是那么有效,这两个国家的减贫政策依然停留在“两个半”政策阶段。

5.进入21世纪之后,全球贫困及减贫形势发生了新变化:第一,返贫问题如何避免;第二,社会保险政策不应成为减贫政策补充,而应该成为政策的重要组成部分;第三,灾害应对的不及时已造成严重后果,影响发展中国家脱贫。

6.鉴于全球贫困形势的变化,作者认为终结全球贫困需要新的政策:第一,要实现人力资源密集型的经济增长;第二,推进人力资源开发;第三,公共保险项目能够扶弱济贫,应对公共卫生危机和自然灾害。

7.作者认为2016年全球减贫形势并不乐观。世界银行公布了全球经济增长情况,如图所示,撒哈拉以南的非洲经济增速减缓趋势明显,且其2016年经济增长率仅为1.5%,低于该地区人口增长速度。

大多数撒哈拉以南的非洲国家在人力开发上投入不足。有三分之二的儿童没有接受正规初等教育,其中大约50%从未接受过任何形式的教育。孕妇死亡率居高不下。

6.技术进步确实促进了贫困的减少,但是对于东亚减贫影响不大,对于南亚快速减贫发挥一定作用,对于撒哈拉以南的非洲脱贫将会发挥一定作用。但是这种路径仅仅是对经济增长和公共投资的补充,而不是替代。

【作者简介】

Indermit Gill,杜克大学公共事务学院教授。